In questi giorni i Pink Floyd Legend tornano sul palco del Teatro Bellini di Napoli con The Wall Live, la messa in scena integrale del leggendario concept album dei Pink Floyd. Una vera e propria Opera Rock che unisce musica, teatro e immagini, con la costruzione in tempo reale del muro, proiezioni video mapping, effetti speciali e scenografie fedeli all’originale. Dopo il grande successo della Pink Floyd Legend Week dello scorso anno e decine di tour-evento in tutta Italia, la band, guidata da Fabio Castaldi, voce e basso, porta ancora una volta la magia e la fedeltà assoluta del sound floydiano sul palco. Abbiamo incontrato Castaldi per raccontarci la genesi dello spettacolo, le sfide della messa in scena e il messaggio universale di The Wall che, anche nel 2026, continua a parlare di conflitti, emozioni e speranza.

Il pubblico napoletano è passionale, istintivo, emotivo. Che tipo di risposta ti aspetti dal Bellini?

«Napoli è una tappa fissa annuale e, con grande piacere, portiamo ogni volta spettacoli sempre diversi. In questi giorni. in particolare, presentiamo The Wall, che è uno spettacolo enorme. Dal pubblico di Napoli mi aspetto quello che mi ha sempre restituito: un calore pazzesco, ma anche un’attenzione incredibile.

Perché quando esegui le canzoni dei Pink Floyd ci sono momenti in cui puoi applaudire e altri in cui è meglio non farlo; e il pubblico napoletano conosce talmente bene questo repertorio da sapere esattamente quando è il momento giusto. È qualcosa che ti fa percepire chiaramente non solo una grande passione, ma anche una straordinaria qualità di ascolto e di conoscenza».

The Wall è trauma, alienazione e riscatto: Cosa ti ha spinto a mettere in scena questo grido, e cosa può nel 2026 ancora dire The Wall?

«The Wall è uno spettacolo enorme e, soprattutto, uno spettacolo di guerra che lancia un messaggio di pace. Alla fine The Wall è questo: è tante cose. La sua genesi nasce dal suo bassista e genio creativo, Roger Waters, quando decide di mettere un muro tra sé e il pubblico perché era stanco, stressato dai concerti e dai fan scalmanati. Quel muro, poi, diventa un’icona diversa. Non a caso, nel 1989, è caduto il Muro di Berlino e lui ha tenuto quel grandissimo concerto a Potsdamer Platz nel luglio del ‘90. I muri sono ovunque: quelli che trovi dietro l’angolo, quelli che ritrovi nelle guerre che purtroppo sono all’ordine del giorno, in Ucraina, a Gaza. È qualcosa di sempre, purtroppo, molto attuale».

Da leader e da regista: quale difficoltà hai trovato nel costruire questo allestimento?

«Più che difficoltà, è stato un percorso. Sono arrivato a mettere in scena questo spettacolo nel 2025 dopo aver iniziato, tra il ’99 e il 2000, a suonare ed eseguire i brani dei Pink Floyd: parliamo quindi di moltissimi anni di lavoro. The Wall è una sfida incredibile perché non è solo musica. La parte musicale, con i professionisti con cui lavoriamo, ci permette di restituire quel mood giusto, floydiano, che ci accompagna da tanti anni. Ma qui c’è molto di più. The Wall è un muro costruito interamente in scena, non una semplice proiezione. Le proiezioni sono incastrate e perfettamente sincronizzate sia sul muro sia su quelle dietro il cerchio, l’occhio dei Pink Floyd che si portano dietro fin dal ’73. Poi ci sono i costumi di scena, gli attori, i coristi, gli strumentisti, i gonfiabili, gli effetti speciali. A un certo punto diventa un film, diventa uno show che devi organizzare e costruire coinvolgendo tantissimi reparti diversi: trucco e parrucco, macchinisti, effetti speciali, scenotecnici. È uno spettacolo che vale davvero la pena di vedere, frutto di uno sforzo enorme a livello tecnico, pratico ed economico. Questo è The Wall».

La dimensione visiva qui è monumentale: video mapping, gonfiabili, performer, costumi. Quando la scena rischia di mettere in secondo piano la musica, o viceversa, come ritrovi l’equilibrio?

«L’equilibrio c’è, perché The Wall è uno spettacolo concepito da Roger Waters e dai Pink Floyd su più livelli. Era un disco uscito nel ’79, un tour realizzato tra l’80 e l’81, poi è diventato il film di Alan Parker con Bob Geldof protagonista, quindi lo spettacolo del 1990 per la caduta del Muro di Berlino e, infine, il lungo tour di Waters tra il 2010 e il 2015. Io ho preso tutto questo e ho costruito una sorta di “Frankenstein” dei vari The Wall storici: ho scelto le parti più scenografiche, creando uno spettacolo in cui teatro e musica vanno davvero a braccetto, insieme alla recitazione. La musica non passa mai in secondo piano, perché resta il cuore di un disco del ’79 straordinariamente conosciuto e fondamentale nella storia della musica».

The Wall ha sempre avuto un potente sottotesto politico e autobiografico. Quale lettura personale dai a questo spettacolo?

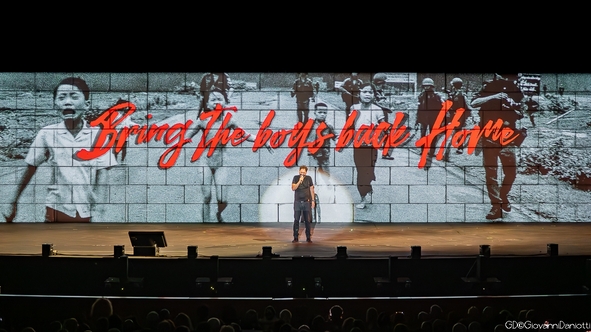

«La lettura personale è quella che dicevamo prima: The Wall è un grido, un grido di dolore. Ci sono tante canzoni famose e iconiche: Comfortably Numb, Another Brick in the Wall Part 2, Hey You, Mother, che sono entrate nella storia, ma il centro dello spettacolo, per me, è Bring the Boys Back Home. È un brano che nel disco dura un minuto e ventiquattro secondi, mentre noi dal vivo lo facciamo durare due minuti. Il suo significato è chiarissimo: riportate i ragazzi a casa. È un messaggio contro la guerra e contro ogni forma di guerra. Ci siamo stancati, in tanti anni, di dire sempre le stesse cose, ma purtroppo siamo ancora davanti allo stesso tipo di situazione. Per me The Wall è questo: un urlo di dolore».

Pink Floyd Legend è ormai riconosciuta come la band floydiana più credibile in Italia. Qual è il limite oltre il quale la fedeltà diventa sterile imitazione? E come lo evitate?

«C’è sempre, prima di tutto, la tua persona: non sarai mai Roger Waters, sei te stesso. Io ho un timbro molto simile al suo, tanto che spesso me lo fanno notare, mi è capitato persino che i miei figli, da piccoli, ascoltando i Pink Floyd in macchina, mi chiedessero se fossi io a cantare, ma questo non significa scimmiottare. Non andiamo a imitare gesti o manierismi, né Waters né Gilmour: non c’è la ricerca della caricatura. Mettiamo qualcosa di nostro, restando però assolutamente fedeli. Non cambiamo una nota delle partiture: seguiamo in modo rigoroso quelle dei dischi originali. I Pink Floyd, tecnicamente, sono una band che puoi anche suonare in maniera scolastica. Ma il punto non è quello. Il vero cuore è il mood: puoi suonare Another Brick in the Wall in modo corretto, perfetto, oppure puoi suonarla con il suono, l’atmosfera e il respiro giusti. È lì che restituisci davvero l’anima dei Pink Floyd, il loro sound, il loro mondo».

Che strumenti suoni?

«In scena suono basso e chitarra, esattamente come faceva Waters: sono i miei due strumenti principali. In alcune produzioni più datate ho suonato anche il gong, ma l’impostazione resta sempre la stessa. Ognuno di noi è fedele al proprio alter ego: io seguo il percorso di Roger Waters, mentre Alessandro Errichetti alla chitarra interpreta la parte di Gilmour, suonandone e cantandone le parti. La fedeltà, in questo senso, è totale».

Hai fatto anche già altre tappe di questo spettacolo?

«Sì, lo scorso anno abbiamo fatto alcune serate di rodaggio, perché per noi era fondamentale sviluppare a fondo questo progetto e capire come portarlo in scena. In realtà non sono state vere e proprie “date zero”: abbiamo suonato al Teatro Olimpico di Roma per cinque date e poi all’Arcimboldi di Milano.

Quest’anno il tour riparte da Napoli e proseguirà a Genova, Torino, Legnano, Firenze e in altre città, confesso che non ho il calendario sotto mano, toccando anche alcuni palazzetti. Ora lo spettacolo è stato ottimizzato, perché The Wall è una macchina enorme che viaggia con i bilici. Basti pensare che a Milano il muro era lungo 18 metri e alto 5: parliamo di una struttura che richiede un camion solo per essere trasportata, a cui si aggiungono strumenti, gonfiabili, costumi e oggetti di scena. È una produzione imponente, che abbiamo potuto mettere a punto proprio grazie a quelle prime tappe importanti dello scorso anno».

Sei una persona molto esigente nel lavoro, maniacale, rompiscatole? Come gestisci questa tensione, con gli altri e con te stesso, quando devi costruire uno spettacolo complesso come The Wall?

«Sono molto esigente, sì, ed è una caratteristica che in qualche modo mi avvicina anche a Waters. Mi sono ritrovato spesso in questo personaggio per molte similitudini: anche lui era notoriamente molto “rompiscatole”. Basta pensare alla diatriba, al rapporto mai davvero pacificato con Gilmour, che conosciamo tutti. Anch’io sono così: pretendo molto, ma quando sento che tutto è a posto, mollo e lascio andare, anche con me stesso, ed è una cosa fondamentale.

Credo che sia una condizione tipica del musicista: a fine concerto non sei quasi mai completamente soddisfatto. C’è sempre un senso di svuotamento, la ricerca continua della perfezione, il pensiero che lì avresti potuto fare qualcosa di diverso, un gesto, una scelta, una sfumatura. Fa parte del gioco. Ma sì, sono molto esigente».

Dopo Atom Heart Mother, The Dark Side of the Moon, Animals, The Final Cut, The Wall rappresenta un ulteriore tassello nel vostro percorso floydiano. Stai già immaginando un prossimo capitolo o senti il bisogno di abitare questo spettacolo ancora a lungo?

«The Wall lo portiamo in scena quest’anno e, nel tempo, possiamo dire di aver davvero attraversato quasi tutti gli spettacoli e i capitoli floydiani. Abbiamo fatto moltissime cose diverse, compreso uno spettacolo con il balletto, insieme a Raffaele Paganini, che richiamava anche esperienze storiche dei Pink Floyd con Roland Petit. Il nostro lavoro è sempre quello di riprendere gli spettacoli che i Pink Floyd hanno realmente fatto e riproporli: ormai li abbiamo affrontati praticamente tutti. Quello che cambia, spesso, è la contestualizzazione. Le location fanno la differenza: se sei a Taormina puoi permetterti uno spettacolo più epico, mentre in un teatro diverso trovi un altro tipo di resa. Anche al Teatro Bellini portiamo The Wall in un teatro all’italiana: non è una dissacrazione, ma un omaggio. È un modo diverso di far vivere lo stesso capolavoro».

Perché, secondo te, i Pink Floyd continuano a parlarci così profondamente, anche quando cambiano le epoche, le guerre e le generazioni?

«Come diceva Bob Geldof, i Pink Floyd sono una band che ti fa pensare. I Pink Floyd sono questo: quando ascolti la loro musica, già solo le sonorità ti colpiscono, poi entrano i testi, che sono talmente “invadenti”, nel senso più positivo del termine, da costringerti a mettere in discussione la vita che stai vivendo. Io scherzo spesso sul sol maggiore, perché lo associo alla speranza: i Pink Floyd ce l’hanno dentro, nelle canzoni e soprattutto negli album. Sono sempre stati i maestri del concept album e, alla fine di ogni percorso, c’è quasi sempre un messaggio che si apre. Prendiamo Wish You Were Here, che ha compiuto cinquant’anni: dopo un intero disco che parla di star system, alienazione, incomunicabilità, arrivi a Shine On You Crazy Diamond (Part 9), un brano cupo, in sol minore, lento, pesante, e proprio alla fine quella tonalità si apre al sol maggiore. È un’apertura musicale e mentale che parla chiaramente di speranza. Lo stesso accade in The Dark Side of the Moon, che si chiude con quella voce fuori campo che dice: “There is no dark side of the moon really. Matter of fact it’s all dark”. Oppure in The Final Cut, un disco durissimo, legato alla guerra e all’Olocausto, che termina con una radiolina che annuncia il meteo dopo l’esplosione atomica: ‘…and now the weather… with an expected high of 4000 degrees Celsius’. Eppure c’è ancora una voce, c’è ancora vita. Per me i Pink Floyd sono questo: un monito continuo, che anche nel buio più totale lascia sempre uno spiraglio di speranza».

Come sono nati i Pink Floyd Legend? È stata un’esigenza artistica o quasi un caso?

«Ho un aneddoto molto chiaro. I Pink Floyd li conosco da quando ero adolescente: la prima canzone che ho sentito è stata Shine On You Crazy Diamond, con quelle quattro note iniziali così famose. Nel 1994, l’anno in cui i Pink Floyd arrivarono in Italia, mi trovavo in Grecia con un amico. In camera cantai una canzone e lui si girò dicendomi: “Ma tu hai la voce uguale a Roger Waters”. Io già amavo profondamente i Pink Floyd, e da lì ho iniziato a immergermi completamente nella loro musica: li ho ascoltati, studiati, assorbiti. Mi sono appassionato sempre di più ai Pink Floyd, ma soprattutto alla figura di Roger Waters».

Facevi già musica prima dei Pink Floyd Legend o questo progetto ha segnato un vero inizio?

«Sì, nel 1994, per esempio, suonavo nella Linea d’Ombra, un gruppo romano con cui ho inciso un disco, Thomas Mann. In realtà ho sempre fatto musica fin dall’adolescenza, passando attraverso diverse formazioni. Dal 2000, poi, ho iniziato a lavorare anche nel mondo dello spettacolo dal punto di vista produttivo: sono produttore esecutivo di una casa cinematografica, Fabula Pictures. Quindi oggi porto avanti entrambe le anime: quella del musicista e quella del produttore esecutivo».

C’è un messaggio centrale che senti di lanciare al pubblico attraverso The Wall?

«Con un concept album come The Wall, il messaggio è già insito nella struttura stessa dello spettacolo, ed è quello di cui abbiamo parlato fin dall’inizio. La cosa potente è che The Wall finisce, e non è uno spoiler, con la caduta del muro. L’ultimo brano è Outside the Wall. Nel racconto di Roger Waters, però, la caduta del muro è quasi una punizione: il giudice lo condanna, gli rinfaccia le sue colpe, il rapporto con la madre, il tradimento della moglie, la follia, e alla fine decide di abbattere il muro per rimandarlo “tra gli umani”, come se fosse qualcosa di negativo. Noi, invece, ribaltiamo quella lettura. Per noi la caduta del muro è un’apertura. Il muro non è una protezione: è una prigione. E deve sempre essere abbattuto».